>>下載新聞稿文字及更多圖片|請先詳閱著作權聲明。圖片採用請依檔名所註「照片提供:江賢二藝術文化基金會/攝影:Studio Millspace 版權所有」或「照片提供:江賢二藝術文化基金會 版權所有」)

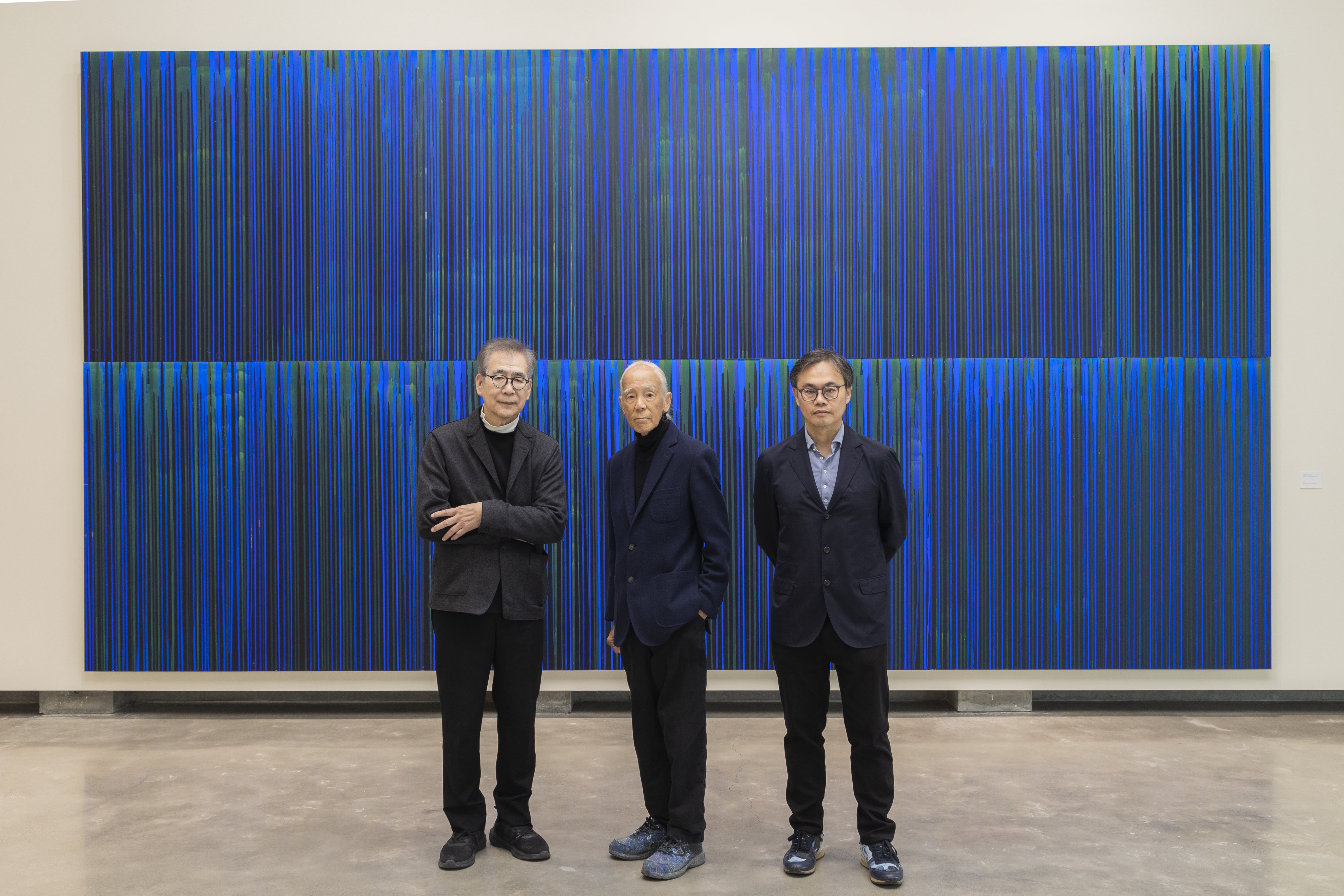

3/15開幕的江賢二藝術園區(以下簡稱園區)開幕大展「光、美與淨化」(2025/3/15-10/12)由國際知名藝評暨策展人南條史生策劃,藝術家紀嘉華擔任協同策展人。南條史生現任日本森美術館特別顧問,長期活躍於國際藝術界,對亞洲與全球當代藝術的推廣深具影響力。

約莫10年前,南條史生在台東的TED活動中首次見到江賢二,之後多次造訪其位於台東金樽的工作室。該工作室後來擴建成今日的藝術園區,對南條史生來說,園區的地理位置雖然不易到達,正因為如此,這裡擁有獨特的魅力——隔絕了都市的喧囂,暫別社交煩擾,時間彷彿慢了下來;熱帶島嶼令人放鬆的氛圍與歐美都會裡的美術館截然不同。

光、美與淨化

江賢二1965年師大美術系畢業後,從巴黎到紐約,再回到台灣、定居台東,他的創作風格隨著環境和年齡而改變。「追根究柢,藝術與生命密不可分,江先生領悟到了這點,而他的藝術也向我們傳遞了這份領悟。」南條史生從江賢二的藝術中萃取出「光、美與淨化(Light, Beauty and Purification)」作為展覽名稱,並以「追尋自由」、「音樂與自然」、「精神性與希望」三大主題構築展覽。

追尋自由

展覽首部分「追尋自由」展出江賢二1975年於紐約的創作與2025年的新作。「1975年的作品儘管色彩樸素,卻散發內斂的美感,如『侘寂』(wabi-sabi)的精神。」南條史生說。而畫作的邊緣露出金屬零件與繩索,看得出江賢二企圖突破繪畫的平面限制、進一步延展成空間的嘗試。2025年完成的巨幅新作〈乘著歌聲的翅膀25〉,其材質則來自於園區工程廢棄的模板。無論過去或現在,「我認為他運用喜愛的材質來創作,可說是一種自由的探索。」南條史生指出:「第一展廳的作品,呈現江賢二從1975年的極簡風格出發,經過50年後,如今受到自然與環境啟發,達到隨心所欲的境界。」

值得一提的是,園區建造期間江賢二靈感泉湧,時時為每一個角落注入美學,包括他將〈牧神的午後25-07〉平面畫作轉化成立體雕塑,為園區廣場的盡頭增添一道引人入勝的視覺焦點!

音樂與自然

南條史生從江賢二的作品中,深刻感受到音樂與自然給他的滋養。觀眾走入第二展廳首先看到的〈乘著歌聲的翅膀13-10〉,其靈感來自作曲家孟德爾頌的樂曲,「光、美與淨化」展覽主視覺亦從此作品發展而來。明亮的黃色基調與層疊手法,如同陽光灑落大地,呈現出自然、陽光與自由的魅力。

「我真的很喜歡這個展廳,它充滿了節奏感,彷彿能聽見音樂。」自己也曾彈琴的南條史生如此形容。該展廳還包括〈海的聲音〉、《比西里岸之夢》系列等作品,色彩中彷彿映射著大自然的和諧。

精神性與希望

以耐候鋼與清水模混凝土打造的第三展廳是園區的標誌性建築,其原型來自江賢二的雕塑作品〈13.5坪〉。南條史生形容:「踏入其中,立刻感受到這是一個不尋常的空間,一種平常難以經歷的體驗,彷彿置身於宇宙。」一樓展出的作品〈對永恆的冥想01-05〉正好與之呼應。

「光、美與淨化」的三個主題從色彩繽紛逐漸趨於沈靜,最後於此落幕。南條史生指出,江賢二作品中常見「希望」與「未來」的光,但實際上「光與黑暗是同時存在的,彼此相互影響。」

這份光與暗的交織,亦呈現在常設展「冥想空間」裡,其中的作品及擺放皆由江賢二所規劃。這些小品是過去四、五十年,他在創作大件作品之餘所作,走進這個空間,像是閱讀江賢二的創作日記。

HAPPY HOUR

南條史生回憶,初次造訪江賢二的畫室時,江賢二邀請他一起坐在自家的露台上,喝著紅酒,欣賞黃昏霞光。

「後來我才知道,Paul(江賢二)喜歡在這個時間坐在陽台上慢慢享用紅酒,是為了犒賞自己一天創作的結束,他稱這段時光為Happy Hour。」他在策展論述中寫道:「對Paul而言,這不只是放鬆,更是一種靜修。……在這樣的環境中,『什麼都不做』本身成為一種難得的價值。」

慢下來對話

藝術家與策展人之間的想法拉鋸,一直是策展實務中的長久議題——如何在展覽中掌握主導權?如何在創作與策劃的過程中取得平衡?「雖然南條先生是國際知名的策展人,但在討論策展方向時,他非常尊重我的意見以及江老師的想法。」擔任協同策展人的藝術家紀嘉華說:「最令我印象深刻的是,他總是花很多時間思考後,還會對我說:『我們再想一下。』這樣的步調讓策劃過程變得沉穩,讓我們有更多時間思考作品與作品之間的關係,以及它們與展覽主題的契合度。」

「藝術對你來說是什麼?」南條史生問道。

「藝術於我,是在絕境中尋光,以純美映照黑暗,尋覓生命的真與善。」江賢二這麼說。

對南條史生而言,這場策展不僅是一次展覽,更是一場與全球藝術愛好者共同見證江賢二藝術生命的盛宴以及台東這片賦予他「第二個藝術生命」的土地。