2025年3月5日,江賢二藝術園區開幕前舉辦了一場藝術對談,邀請藝術家江賢二、策展人南條史生與建築師林友寒,共同分享這座園區背後的構思與實踐。本文記錄下三位主講人對藝術、建築與策展的對話。

開場致詞,李晏禎(以下為李):大家好,我是獨立策展人與藝術顧問李晏禎,今天很榮幸能擔任藝術對談的主持人,今天,我們邀請了藝術家江賢二老師、建築師林友寒,以及園區開幕展的策展人——南條史生先生。我們將從藝術、建築與策展三個面向,一起探索江賢二藝術園區的創建歷程,思考空間如何影響我們觀看與感受藝術的方式。

形體之間:建築作為藝術的延伸

李:首先,我想請教江老師:當您看見自己橫跨數十年的創作,在這座專屬空間中被完整呈現,您的心情如何?

江賢二(以下為江):對這個問題,我的回答始終如一——每當我完成一件作品,它就不再屬於我,而是成為過去式了。我總是在想,明天可以做什麼?對於這座藝術園區,我也是抱持一樣的態度。

李:我們都知道,藝術園區中的幾棟建築,其實是從您的雕塑作品發想而來。可否請您和林友寒建築師談談,雕塑轉化為實體空間的過程,還有你們經歷了哪些挑戰?

林友寒(以下為林):我記得第一次和江老師見面時,我就問他:「我們何不把這件雕塑,變成一棟建築呢?」他當時非常大方地答應了。對我來說,最重要的是我們如何透過江老師的作品,看見台灣的美;如何透過建築,去理解江老師觀看世界的方式。這就是為什麼當我們談到把雕塑轉化為建築時,我會把自己想像成某種程度上「不存在」的人,我不希望自己過度投入每個建築細節,因為這也是江老師創作延伸的一環。

李:所以,把雕塑轉化為實體空間的想法是來自林友寒建築師嗎?

江:是的。其實早在二十年前,我剛搬到台東時,就已經在想,能不能把這件雕塑變成一棟房子。當我聽到他有興趣把我的雕塑變成建築時,我非常開心,我知道這會是一個非常大的挑戰。但也因為現在有了新的科技和建築技術的幫助,才終於變成可能。

李:我很好奇,當您第一次親身走進去時,那是一種什麼樣的感受?

江:我記得有一天清晨,大概六點十五分到六點半之間,太陽剛升起。那應該是半年前、接近夏天的時候。我拍了好幾張照片,然後立刻傳給友寒。我沒有傳給總裁(嚴長壽),也沒有傳給任何人,就只傳給友寒。我只寫了兩個字:「謝謝」。

李:他是您第一個想分享的人?

江:是的。

李:太感人了。

林:我真的很感謝老師。他總是那麼願意分享。

李:您曾在一篇文章中提到,設計這個園區時,必須在「孤獨」與「公眾參與」之間取得平衡,您可以談談這段過程中的挑戰嗎?

林:我們在規劃時,確實一直在討論這個平衡點:我們討論展廳與他工作室的距離、他畫畫時希望看到什麼、他如何與陽光、家人、自然有更深的連結。我認為,那正是整體設計最困難卻也最動人的部分。但他現在已經沒地方畫畫了(笑)。

江:其實這些年我已經習慣了,我唯一的要求就是我畫畫的時候,不能有人在旁邊看。四、五十年來都是如此。即使是我太太,她也不會看我畫。我認為,那是一個非常私密的時刻。我只要有一支筆,就算沒有屋頂、沒有牆,我到哪裡都可以作畫。

藝術的內在軸線:光與希望

李:南條先生,這次開幕展的主題是「光、美與淨化」。能否請您談談這個主題是如何發展出來的?又是如何與江老師的作品產生呼應的?

南條史生(以下為南條):我認為他在1960年代於紐約與巴黎生活,那時期充滿了各種藝術運動與新興思潮,他受到這些影響。但與此同時,他意識到自己必須超越那個時代的影響,這就是他一貫的創作態度——挑戰與突破。他總在尋找藝術的自由,而這種「不被既有形式束縛」的精神,就是我選擇將兩幅早期作品放在展覽開頭的原因。我為這個部分命名為「追尋自由」。雖然作品數量不多,但這第一展廳是整場展覽中非常關鍵的核心。

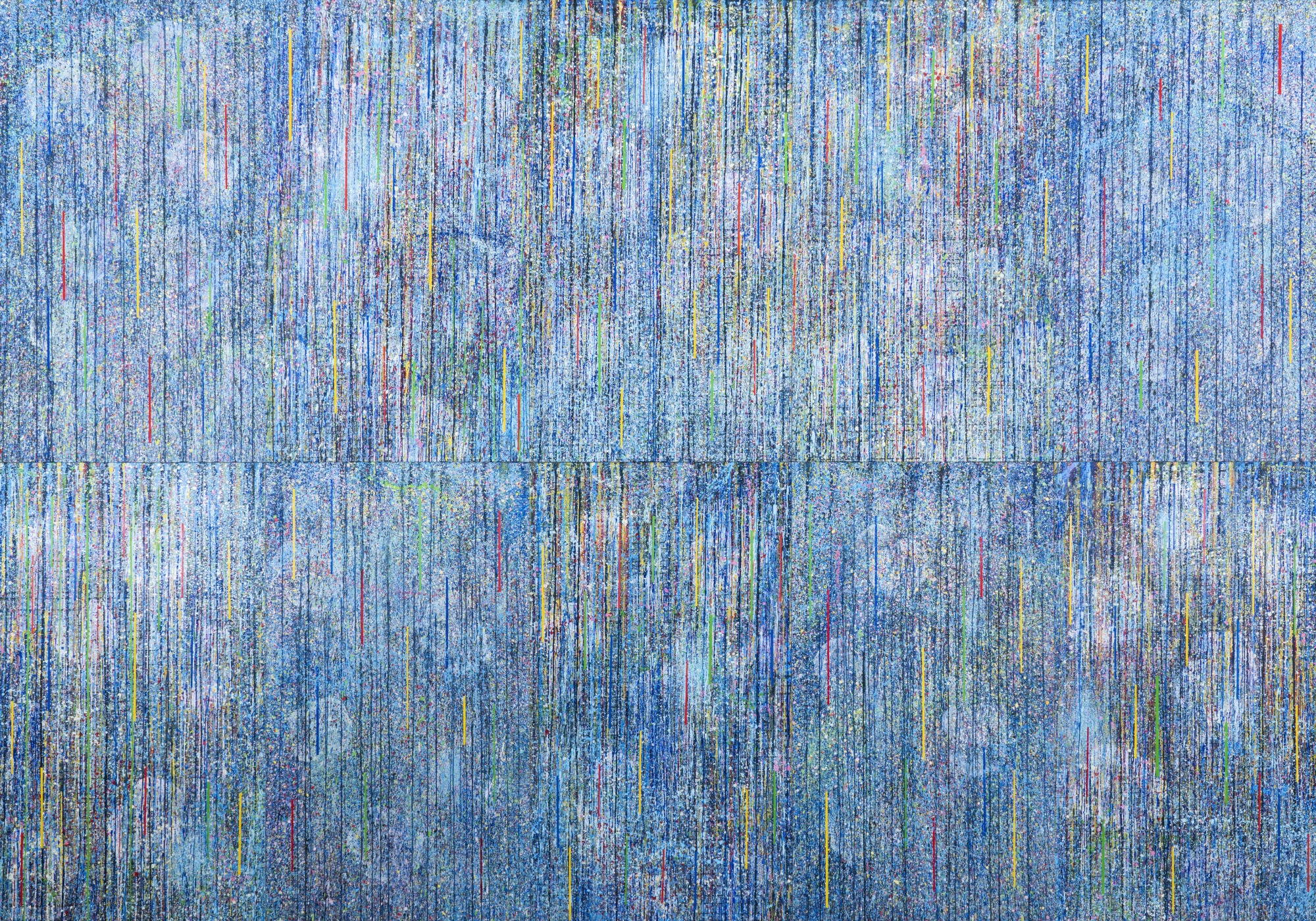

接下來是第二展廳的主題:「音樂與自然」。音樂對江老師的創作有著深遠影響,你彷彿能「聽見」他畫中的旋律,呈現出他對周遭音樂的敏感與熱愛。至於「自然」,我們希望讓觀眾意識到自然其實無時無刻都在影響著我們。光明與黑暗、風、聲音,甚至日常生活中不經意的元素,都深深影響了他的藝術。

如果你觀察印象派,他們畫的是眼前所見,自然光、氣氛、當下感知;而表現主義則相反,是來自內在、由心出發。江老師的作品正是在這兩個方向之間流動:外在世界如何觸動內心,而他又如何用畫筆回應心中那道光。像他說的,那是希望。如果沒有希望,人要怎麼活下去呢?畫作不只能傳遞情感,更能象徵希望的存在,成為一種激勵。這正是這次展覽想傳遞給觀眾的訊息。

李:謝謝南條先生的分享,您讓我們即使只是想像,也能逐漸靠近江老師創作的核心精神。接下來,我想請教林友寒建築師。您在設計園區時,也大量使用「光」作為設計語言的一環。可否談談您是如何思考「光」這個元素,以及它與自然的關係?

林:我很幸運,總是能從江老師的畫中找到答案。他有一段時期的作品,光像是一道裂縫從黑暗中滲出來,有時是蠟燭,有時你感受到的是希望,有時則是孤獨或絕望。後來他畫的光開始轉變,不再強調自身,而是像空氣一樣融入整體。我希望建築能傳達這兩種「光」:一種是幫助觀眾了解江老師作品中的精神性,另一種則是協助他們感受到世界本身的光。也就是說,建築不只是承載作品的容器,而是一種能與畫作、與自然對話的媒介。

江:我住在巴黎、紐約還是台東,「光」都是最重要的元素,唯一的差別只是我年紀大了,但無論是畫作,還是這整座藝術園區,我覺得它們都是光的作品。而這幾年「希望」也成了另一個主題。過去五、六年來,這世界歷經疫情、戰爭,太多不安與變動。我相信每個人,無論來自哪裡,都需要「善」,都渴望一種被理解與撫慰的感受,我希望每一位造訪園區的觀眾,都能感受到——在這樣的環境裡,好事會發生在他們身上。

靜池之境 —— 空間、建築與精神的交會

李:我特別想聊聊「靜池」這個空間,我發現,幾乎每一位來到園區的旅客,都會在「靜池」前停下腳步,拍張照片。他們不自覺地放慢腳步。這是您原先就預期的效果嗎?

江:可以這麼說吧。我一直認為,這座園區不只是為了展示我的畫作,更是為了台東,為了這片自然。建築與空間對每個人都很重要,雖然我們平常未必察覺,但只要一個人擁有一個空間、一個小公寓,都會開始思考:怎樣能讓我們感到更舒適?我希望人們來到這裡,不只是欣賞藝術,也會被建築感動,被自然觸動。

林:我想從一個比喻談起:靜池的經驗,有點像「摩西分海」。當海水被一分為二時,所有的煩憂彷彿也被隔絕,眼前突然出現一條清晰的通道。就像你站在一幅畫前,那種沉靜與清晰,像某種無形的力量將雜音隔在外頭。這正是江老師說的——安定與平靜。而這也正是我非常欣賞江老師作品的原因;他透過和平的方式來獲取自由。我年輕的時候,其實像個恐怖分子(笑)。總是在跟人對抗、爭執,用激烈的方式追求所謂的自由。但後來我發現,真正珍貴的是我們可以透過和平的方法獲得自由。

南條:這會不會也源自一種簡單的生活方式?

林:的確如此。

李:南條先生,我很好奇,在您策劃這次展覽的過程中,您認為「靜池」這個空間是否在一開始展覽規劃時,就已經被納入您的考量之中?

南條:建築本身無法改變,因為它已經在那裡了。但我開始思考每個展間空間的特質。這座園區某種程度上,它就像是一場沈浸式劇場體驗,這與一般恆溫、恆亮的美術館截然不同。這裡的一切都在呼吸,與自然同步。在這裡,好與壞都變得清晰。每次我來都太短了,如果能多停留一會兒,我會想寫點東西,看看書,讓節奏慢一點——這真的是一個非常理想的地方。

江:你說想多待一點,我把它理解成——你想多和我相處(笑)。我想,每個來到園區的人,都能理解:園區雖然不大,但它是非常個人化的,就像是藝術家本人在陪他逛園區一樣。

藝術城市的可能 —— 從園區出發,走向世界的文化平台

李:請問南條先生,從一個更客觀的角度來看,您在籌備開幕展期間多次來到台東。隨著園區逐漸成形,您對這個地方的感受有產生變化嗎?您覺得園區未來可能扮演怎樣的角色?

南條:我第一次來到台東時,立刻喜歡上這裡。在這裡感覺時間流動得非常緩慢,和台灣的其他大城市截然不同,讓人感到放鬆,也很享受這裡不論是建築、商店,還是人們本身,都有一種溫和、慢活的魅力。

當我開始認識園區時,我發現它擁有非常強烈的氣質。一方面,它帶著復古與悠閒的特質;另一方面,卻非常現代、俐落,並富含精神性與思想深度。這原本看似對立的特質,在這裡竟然融合得非常自然,在園區陽光隨著時間變換角度,讓整個空間有如隨自然呼吸般在流動。這種與自然共生的節奏,讓人不自覺轉向抽象與內在的思考。

在這裡我也感受到它與普世議題的連結:人類是什麼?生命是什麼?藝術為何存在?我們為什麼而活?這些問題,都能透過江賢二的藝術浮現出來,而透過他的作品,我也逐漸成為台東的粉絲。

李:如果要向世界各地的藝術同好介紹江賢二藝術園區,您會怎麼形容這個地方?

南條:我會說,這是一個屬於藝術的平台,人們能在這裡相遇、連結,同時也是一個可以專注、沈澱、獲得靈感的空間。

藝術園區有可能徹底改變一座城市的形象,但這或許是一種新型態的城市發展,以藝術、美術館成為發展的驅動力,促使城市的形象改變,成為我們這個時代的生活永續性,而這座城市能夠提供一個很好的示範。

江:看來,我們還有很多工作要做(笑)。

李:延續南條先生的觀點,我想請問友寒:您是否認為,這座園區可以成為一個持續自我更新的有機體——一個真正活著的藝術空間?

林:我認為這件事非常重要。許多藝術品在被收藏之後,就逐漸脫離了它們本來所處的真實情境。而我們現在所創造的這個園區,正是一個能讓人不只是「觀看」,而是真正「體驗」藝術的地方。我想說,江老師與嚴總裁共同創建了一個平台,扮演了台灣重要的文化角色,我覺得這種信心需要被傳承下去,你能夠說:「我為自己感到驕傲。」的平台。

李:我有最後一個問題想請教江老師。書裡曾寫過這句話:「想成為一位藝術家,首先要成為一個好人。」您想對您的支持者說些什麼?您希望留給粉絲與下一代年輕人什麼樣的訊息?

江:我始終相信,藝術家首先必須是一個品格好的人。這是最基本的。至少,就我認識的藝術家來說,沒有品格不好卻能真正成為偉大藝術家的人。因為藝術,首先是來自於「人」本身。而藝術家是優先處理的是「美」;除了「美」另一個就是「善」了,這對我來說是最重要的。

李:謝謝江老師。在我結束今天的對談前,我想感謝我們三位講者所帶來的深刻分享。我們今天聽到的,不僅是江老師的藝術視野,也包括林友寒建築師在空間設計上的敏銳思考,與南條史生策展人對整體策展敘事的梳理。我們期待園區持續成長,也期待它為台灣的藝術與文化帶來不同的風貌。

最後,我想引用江老師曾說過的一句話,來結束今天的論壇:

「對我而言,藝術是在絕望中追尋光明的努力——在黑暗中映照純粹,在生命中尋求真理與美好。」

謝謝大家的聆聽,願我們都能在金樽海岸這片土地上,看見光、感受美,也發現屬於自己的希望。