文|吳錦勲(《江賢二:以美淨化人心》作者)

台東江賢二藝術園區,於2025年十月末迎來第二季度的新展,由藝術園區榮譽館長、前亞洲大學現代美術館館長李梅齡策劃的秋季展,一舉推出江賢二台東、巴黎與里斯本全新的《歐洲隨筆》《光之花園》《無言歌》與《爵士/金樽》等系列,以及近期創作的震撼作品〈對永恆的冥想〉(為花蓮923而作)等,這次展品無一不展現這一位八十三歲藝術家滿溢的創作動能與存在活力。

《歐洲隨筆》——色與光的雙城記

今年夏天,江賢二短暫停留巴黎,隨後在葡萄牙里斯本待了兩個月。初到巴黎時,他按慣例租了一間工作室準備創作,但彼時巴黎卻因觀光熾熱、城市喧騰,他找不到對的感覺,於是轉赴葡萄牙首都里斯本(Lisbon)。頗意外地,里斯本的緩慢,讓他重回詩意的安居感,「那裡整體氛圍、光線的感覺,每一天都很清新,天空就像台東一樣清澈。」江賢二瞇起眼,彷彿仍舊回味著遠方那股海的氣息。

里斯本是僅次於雅典的歐洲第二古老首都,也是歐洲航海文化發源地。江賢二寓居於工作室,全心投入創作,累了就散步到附近的咖啡館獨坐,舉起Expresso啜飲一口自己的孤獨。這趟旅程,他分別在巴黎與里斯本創作出逾百件小作品,就像旅人的日記,他將之總稱為「歐洲隨筆」。

《歐洲隨筆》中約有八成的作品在里斯本完成,特別是那些浸潤老城明透氣息的淺灰及彩色系列;巴黎則多為較濃重的黑白小品,散發渴望定靜的心情。江賢二以油畫棒(Oil Stick)刷在粗糙的紙面,產生砂紙磨過的膠片質感,在一片極其素淨的灰濛中,細膩捕捉著光的顫動。

一一凝觀這些小品,有的畫面沉滯的陰影裡,浮出乳白的清光,像未醒的夢境;有些燭火以自己那小小一枚芯,撐起一室光;或如孤獨的人影,在不安裡維持仰視的姿態;有的畫面僅存極簡的幾何空間,空氣灰得像一封變舊的情書,只有當人想起,才會忽然沙沙作響。這種空氣的質地雖然看似與《巴黎聖母院》的灰白相近,但那股蒼涼悲傷似已翻頁,轉而昇華為深秋的寧靜致遠。

在佈展時,江賢二刻意讓作品與牆面高低不一排列,而浮凸的作品,在光線下產生暗影,作品的灰,影子的暗,或濃或淡構成疊影,像無聲的迴響。

對位與張力——《無言歌》

在尚未前往歐洲之前,江賢二創作二十張左右的《無言歌》系列,亦是這次秋季展的看點。而這個系列的誕生又是一則牽纏三十多年的創作因緣。

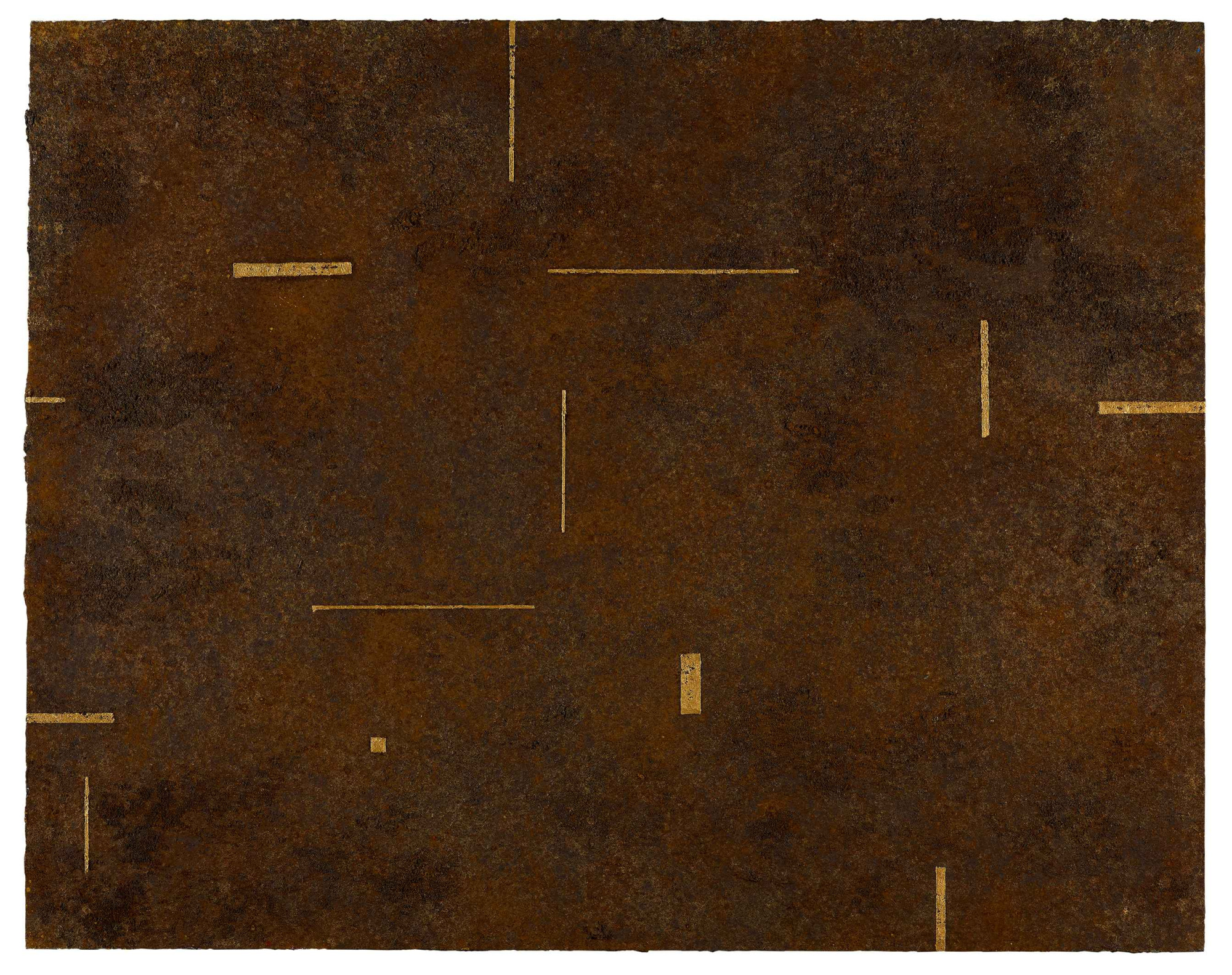

上世紀九〇年代,江賢二落腳在美國長島,當時他在東漢普頓開始發展《無言歌》系列,並創作出〈無言歌99〉這件作品,其巨大的表面如月球微微隆起,細看顏料裡摻和著長島海邊的細砂,好似寸草不生的崎嶇的荒漠,只有十幾條粗細不一的金線或橫或直劃過。粗礪原始兼現代極簡,蘊釀隱微的對位與張力。將作品名為〈無言歌〉,江賢二說:「那一張作品是孟德爾頌的《無言歌》給我的。」

在漫長的生命低谷,江賢二總是依偎著音樂,藉著超越語言的旋律,給予他某種情感的寄託與宣瀉。《無言歌》(Lieder ohne Worte)原本是浪漫主義作曲家孟德爾頌(Felix Mendelssohn)創作之一系列鋼琴獨奏曲,孟氏認為音樂本身就能夠純粹直接表達情感,不必依賴語言,他說:「人們常問我這首曲子想表達什麼——如果我能用言語說明,我就不必寫音樂了。」作曲家意欲跳過言說,直接喚起心靈感受,聆聽者同時受到邀請,投入自己的想像,共同完成作品的意義建構。

細思《無言歌》,「歌」預設了人聲、詞句與故事;「無言」則剝離語言,去除敘事框架、語義限制,僅留下旋律的純度,「有歌」而「無言」構成了互相拮抗、辯證的矛盾修辭(oxymoron),相反相成的奇異張力。

江賢二非常喜歡這張帶著長島砂子的〈無言歌99〉,甚至當時所塗的金色,至今仍未乾透,無奈的是,卻僅有一件,他一直想重新回味那種創作的手感,這個念想交錯纏繞了三十年。前陣子,那種感覺鬼使神差地忽然降臨,他一口氣創作這批全新的《無言歌》。

細看這次《無言歌》系列作品,畫面也埋入細砂——這些沙子原本是園區工地充填廣場石磚縫隙所用——江賢二似乎喜歡這類自然質地的色彩,只是這次畫面比以前更偏磚紅,可能是園區巨大的耐候鋼外牆無形間影響了他,而那細砂紙表面混沌、無形無象的鐵鏽感畫面,加上筆直的金線或方塊,兩方似也構作「有歌」而「無言」的張力。

純粹能量的直接綻放——《光之花園》

這次展覽中最強烈的新奇視覺,可說是江賢二所創作的全新系列《光之花園》。初夏的台東空氣澄澈,日光縷縷如刀,萬物清晰刻鑿;夜幕星河傾瀉,蟲聲潮湧不息。天地間,閃爍喧鳴,涼風習習。在此生活,江賢二很自然地放飛於創作潮浪裡,他依隨內心感受的導引,接連創作多件風格各異的新作,感到一股前所未有的衝動:「簡單來說就是Energy!這種活力感是這幾年所沒有的,我自己也很驚奇。」

他這番活力、能量,瞬間撞擊、無以名狀的火光,他僅能以「energy」強為之言。energy源於希臘文ἐνέργεια (energeia),意指正在實現的創作動能、生命推進的內在驅力⋯⋯置放在江賢二的語境裡便是「創作永遠不是完成式,而是現在進行式。」他不斷大膽探索色與光的變化,展現面貎也更自由而多變,那種玫麗鮮妍的顏彩似乎承襲自二十年前《比西里岸之夢》系列,但此時新作更單純、更有活力、爆發力更大,畫面光感也不同。例如〈光之花園25-01~25-30〉等數十件尺幅相近的作品,光線較為凝聚集中,用色反差強烈,且呈現多變的形象語彙,似花非花、如霧似煙、或擬仿某種細胞、影射太空星雲,乃至於純粹色彩經驗之閃現⋯⋯全是開放符號,解讀空間無限;對比之下〈光之花園25-70〉的光感比較寬廣,像飽含水分子的大氣,層層疊疊暈染、流動漫漶,產生春夢般彌散的朦朧感,好像兩個人躺在無垠綿軟的草地,一邊惆悵著為何愛充滿憂愁,一邊溫柔地在耳畔絮語:「天空很藍,風很輕,願你的明天比今天更美好。The sky is blue, the breeze is soft - may your tomorrow be better than today.」

另一件〈光之花園25-80〉,可說是江賢二現今工作生活的全幅展現。無邊無際的深藍,如厚重的夜,輕巧地劃開一道一道窄細的光之縫隙,閃爍著五彩光斑,像極了園區栽植的黃椰子樹,在早晨的陽光下,斜斜灑下一道道長葉光影的印象。令人驚喜的是,畫面上展示多種媒材,如刷子、筆筒,一直延伸到地面成堆成群的顏料罐、調色盒⋯⋯都是與畫室有關的物件,成為「花園」的一景。

談到《光之花園》的從無到有的誕生,江賢二眼神閃亮,彷彿仍在昂奮發光的創作狀態:「畫出這批作品,我也覺得蠻驚喜。直到現在,我也還沒辦法理解為什麼創作出這些形象⋯⋯」。這段話聽來無比有趣,法國印象派大師塞尚(Cézanne)曾對好友說過:「我要傳達給你們的是更神秘的東西,它就交錯纏繞在存有者的根柢中,交錯纏繞在種種感覺之無法觸知的源頭中。」

上述這段話似乎也點出了「藝術家為什麼要創作?」江賢二也在《光之花園》系列中,捕捉他在面對創作衝動之際原初自發的感覺,他把自己交付出去,進入那種無法觸知的源頭裡,「畫家帶著自己的身體,由於把自己的身體交給了世界,畫家才把世界變成了畫。」江賢二認為所有真誠的創作者、藝術家,最後幾乎都會走向塞尚所指的同一條路。

塞尚在這段話中重複兩次「交錯纏繞」,讓整句話更加饒具詩意,雖未明言,但其語意蘊涵著存在與感覺並非二元對立,而是互滲互牽的編織,消弭隔閡,物我為一。這也是江賢二不斷追索不同的環境,不斷出走旅行,不斷尋求感知能力的陌生化,不畏變化,刷新感受,他對世界始終保持驚奇,總在尋找未知神祕的創作動能。每當被問到《光之花園》畫的是什麼花時,他總是意味深長笑答:「我畫的不是花,我畫的是台東的光線、空氣、大自然……。」這真是最美的讚歌。

靈魂自由的搖擺——《爵士/金樽》

藝術家這回推出的新作,已不只是形式的簡化,而是存在與生命態度的轉化,如同他創作多年、首次公開展出的《爵士/金樽》系列。江賢二越到晚年,隨著心境的改變,他聆聽音樂也更多元,從巴哈古典音樂,移轉到爵士樂、法國香頌,其至前衛、華麗和多變的Lady Gaga。前幾年當園區工程進入高峰時,壓縮了江賢二的空間,他準備了一沓紙張,有靈感時便隨興刷兩筆,一揮即就、當下即是,竟也累積百餘幅作品,這些作品既像互相對話,又似喁喁獨奏,最後進入一起搖擺的歡快。

細細品味這些作品,頗有馬諦斯(Henri Matisse)晚年剪紙作品的味道。馬諦斯晚年十二指腸癌手術併發症,終日困坐在輪椅或臥床,無法長時間作畫,遂轉向剪紙作品(cut-outs)。這些明艷的剪紙作品充滿動勢、色彩強烈,充滿童稚氣息,但實則為生命本身的律動,馬諦斯將油畫技法省去,僅剩下最直覺的形與色。,他自己雖飽受肉身痛苦,可是卻說:「我希望當人們看我的作品時,能感受到如同安靜的扶手椅般的平和。」

滿溢的「存在活力」

創作,對於真誠的藝術家是不計任何代價的,或許早年精心營造,到成熟期已是本能的表達,最終更走向生氣淋漓的本性抒展。熟識多年的友人觀察江賢二,「越到晚年,越加追求一種靈魂的自由狀態。」

江賢二在討論這次新系列時,更明白表示:「我創作到今天,隨著年紀增長,心境越來越簡單,感覺越來越純粹,表現方式也越來直接。」凡是親近江賢二本人,立刻能感覺某種能量似無極限地,貫注在這位八十三歲的藝術家身上,這種創作欲滿溢的狀態形成一股傾訴的壓力,創作於他已是「存在活力」的示現,也是純粹能量的綻放。

這次秋季展期,江賢二將同步公開他第一展廳的「畫室」,呈現一位在世藝術家的創作真實樣態,讓人自由觀看其完成或未完成的作品。其實,在原始的設計中,園區建物的建築師林友寒,於第一展廳特別設計斜窗,致敬江賢二早年在巴黎閣樓間的創作歲月。然而,隨著開幕展,以及絡繹不絕的參觀人潮,畫室受壓縮,江賢二再次回到園區建設時期,在半戶外空間搭起棚子創作,只在閉館時間無人才能使用第一展廳的畫室。

然而,轉念一想,這些顏料罐、枯乾的畫筆、散亂的手稿、滴濺顏彩的板凳、鞋子、變皺發黃的《紐約時報》以及地面斑斕踩踏的塑膠布⋯⋯所有這些物件,無一不是藝術家真真切切創作的心路履痕?不正是讓人親眼目睹藝術品的本源之種種想像?——江賢二甚至自嘲說:「讓人家看到我正在創作的『亂七八糟』的東西。」——而他不是經常逗留在此,凝望靜池的波光,映照腦海繁複的思緒?或在這裡與友人談論藝術之種種?

德國哲學家海德格在其名篇《藝術作品的起源》(Der Ursprung des Kunstwerkes)指出,藝術作品不是裝飾,而是真理在作品中自我顯現的事件,其「顯現」預設了一種「敞開」(die Lichtung),藝術不僅呈現世界,更開啟一個「可感的空場」、「敞開之域」,讓存有顯現。而「公開畫室」就是開啟這樣的可感的敞開之域,然而,這件事本身並非理所當然。如果置放回江賢二一生創作脈絡,就更能感受其跨度之巨大、之珍貴。

過去,有幾近四十年時間裡,他堅持封窗作畫,不管是對自己的質疑、沒有信心,或是對這世界冷酷的回絕,或是身處異國的抽離,精神上形同「作繭自縛」,獨自在內觀似的修練中,將目光反折於己,探索諱莫如深的心象,作品完成前絕不輕易示人;二十年前,他定居台東,逐漸敞開窗門,引光入心,他開始改變視角徜徉於這天寬地闊的台東自然;如今,江賢二越加坦蕩無所顧忌,不僅園區開放,這次更進一步揭開畫室,以往珍視的神秘的繭,已經剖開,為所有人提供全景式的藝術體驗。

LOVE是唯一的堅持——〈對永恆的冥想〉

展覽籌劃之際,花蓮馬太鞍溪堰塞湖於九月二十三日下午溢流,洪水挾泥沙俱下,造成光復市區嚴重災情,江賢二不忍於心,創作出〈對永恆的冥想〉(為花蓮923而作)

他的感情與表現手法也更直接明確而有力,近五公尺巨大的橫幅開展,佔據著一片污黑,如泥炭轟鳴直沖而下,邊角所剩無幾的青原,勉強留住新生或希望的基底。當無望的黑吞沒一切生靈,僅存金色的「COMPASSION」 、「慈悲」重複疊現吶喊,微小卻堅定地發光,提醒我們黑暗並非全然空無,而LOVE是唯一的堅持。(想想那些來自台灣各地自願投入救災的「鏟子超人」)。對比二十四年前,為紐約九一一恐攻創作的〈對永恆的冥想01-01〉,雖然同為災難系列,但畢竟當時年輕,畫面更為繁複糾結,情緒更濃,訴求更烈,現在江賢二走入更為簡單直截的語彙,似乎更近於禪師直指的「存在的孤絕與微光」。

共同守護

大地真誠賜予藝術家能量,藝術家也以真心實意的創作,回報土地的滋養,這也是江賢二對這個世間最深、最溫柔的奉獻。今年三月才開幕的「江賢二藝術園區」,歷程十二、三年的規劃肇建,乃至開幕運營,無盡的困難險阻,江賢二在這整個過程中,卻展現驚人的身體與心靈雙重的堅韌度與意志力,在眾人喧騰的熱鬧背後,閉館的園區,江賢二一個人走在園區,以目光愛撫這裡的一景一物,燈火寂然,絮絮晚風在靜池上呢喃,想想整個藝術園區不只是物理上的空間,更是這樣形上學意義的「敞開之域」。

因之,藝術家的創作跟他的環境、他的心情是互動糾纏;作為藝術的受眾也帶著自己生命的厚度,與藝術作品相互糾纏,在這樣美善的能量裡,同頻共振,彼此給予,彼此滿全,以心換心。這也透顯出藝術園區的本質意義,所有參與藝術園區的藝術家、社群、觀眾、思想者,透過創作、佈展、評議、理解⋯⋯讓作品的啟示不被再度吞沒,無形間共同守護藝術品持續的「開敞」,使作品內蘊的真理成長為一種普遍可感的公共經驗,進而寫入每個人的心靈地景。

如同那座小小的靜池,一清如水地映射天光雲影,不攫雲影不逐光,卻自成了一首詩。

❏ 本文亦隨雙月電子報刊出。歡迎訂閱江賢二藝術文化基金會電子報,每期除了如上的封面故事,也會帶來園區活動訊息與江賢二的創作日常,希望這些分享成為您生活中的一點光亮!